13 岁叩响哲学大门,17 岁斩获世界 Top1 哲学专业 offer,他如何做到?| 德普人物

13 岁叩响哲学大门,17 岁斩获世界 Top1 哲学专业 offer,他如何做到?| 德普人物

初二那年,机缘巧合之下,苟力看了一本书:《像哲学家一样思考》,从此打开了一个新世界。

4年后,当申请国外大学时,他把自己所有的专业,都填上了“哲学”。

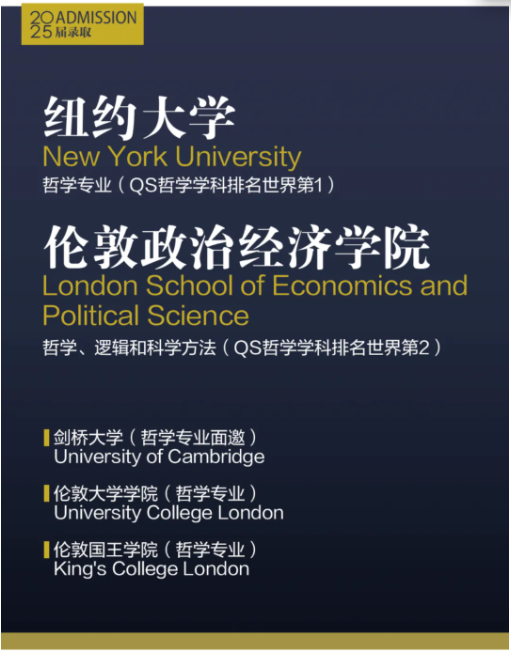

如愿以偿,他英美双申,同时收到了以下offer:

这是一个人人都很清醒而现实的时代:我们不得不在选专业时就为日后的就业打算,我们常常为了“收益更大”而不是“更喜欢”而选择一条路。

在这个“哲学已经早已没落”的时代,是什么让这个17岁少年,义无反顾走上了“哲学”这条少有人走的路?

同时揽下专业QS世界排名第1和第2的offer,这个“哲学少年”在生活中,又是一个怎样的存在?

01

哲学专业,若不是真喜欢谁敢轻易选?

如果不是《奇葩说》中刘擎的走红,估计很多人都很难将“哲学”与自己相关联。

哲学那么难。在“文史哲”中它占据着巅峰的位置,它总是讨论一些看似离我们很遥远的话题,诸如什么是生命、真理、真善美,什么是时间空间,我们如何认识世界……它太抽象了。

哲学似乎还没什么用。它不像法律、经济、医学、计算、工程……每门课程都对应着一系列专业知识,能解决很多实际问题。但哲学好像不行。

到底是什么在吸引这个少年选择了哲学?

“我不会想我学哲学到底要去干嘛,我平时不会花太多时间去想这个问题。我只会想,那些我觉得很有意思的哲学问题。”

就像登山探险家回答“为什么要登山?因为山就在那里”一样,苟力对哲学给出了相似的答案:

“为什么要选哲学?因为它就是很有意思啊!就像打游戏一样,你不会因为打游戏没什么用,就不打了是吧?就是因为喜欢。”

*初中毕业典礼上,苟力与妈妈、老师的合影

那会对未来毕业后的工作担忧吗?

“我一直觉得,找工作其实跟学什么专业没有那么大的关系,很多人毕业后都没有从事自己专业相关的工作。很多工作其实本质上就是与人打交道。”

苟力的选择得到了爸爸妈妈的全力支持:

“智能时代未来竞争的核心是思维方式。而哲学是训练思维的,它解决的是底层逻辑的问题。有了这种思维方式,不管未来如何充满不确定,都能应对。”

作为一名老师,苟力妈妈对教育有自己的看法,对孩子的选择发自内心地认可和支持。

哲学有用吗?美国哲学家詹姆士说:“哲学不能烤面包!”意思是,从功利、实用的角度看,它好像确实没什么用。

但就是这个“没什么用”的领域,汇聚着古今中外有史以来最智慧的头脑。对于这个世界,它不提供“术”层面的方法,而是永远在进行“道”的探问,是“无用之大用”。

02

哲学的种子,是如何生根发芽的?

学哲学的孩子,从小就与其他孩子与众不同吗?在苟力妈妈看来,好像也没有。

那苟力是如何与哲学结缘的呢?这得从一本书说起。

初二的时候,苟力无意中在书店看了一本书《像哲学家一样思考》,这是一本畅销四十余年的整合哲学入门第一书。“当时觉得写得挺有意思的,就对这个开始感兴趣。”

后来,在CCA法律选修课Kuma老师那里,苟力借到另一本让他印象深刻的书——《西方哲学史新编》。从此对哲学的兴趣就一发不可收。

从古希腊哲学、中世纪教父哲学,到尼采、康德、存在主义……整个初中阶段,苟力在欧陆哲学中徜徉,与那些在哲学史上闪着光芒的人物进行着思想上的对话。

*旅行中,苟力随手记录下的风景

随着一些交流和阅读的深入,苟力的兴趣慢慢转向了分析哲学。“欧陆哲学读下来会觉得有点不清晰,所以就看了一些分析哲学,比如维特根斯坦、罗素、克里普克等。”

欧陆哲学:一些从欧洲大陆起源的相关哲学传统,与英美的分析哲学为对照。包括了现象学、存在主义、解释学、结构主义、后结构主义、后现代主义,以及批判理论等。

分析哲学:现代西方哲学流派,主张用尽可能客观的方法对语言进行逻辑分析,并阐明它们的意义。如逻辑实证主义的“句法的”和“语义的”分析,牛津学派的“通常语言”的分析等。

从初二到现在的高三,一共看了多少哲学相关书籍呢?

苟力说他也不知道,没计算过。就像不会去想“哲学有什么用”一样,他只是喜欢阅读哲学书籍,喜欢沉浸其中的感觉,其他没那么重要。

“现在我可能会更偏向分析哲学,在我的EPQ论文,以及申请文书中,都对分析哲学有所涉及。”

苟力的EPQ论文为《在数学当中排中率是否是必要的》。不要被题目迷惑了,这可不是一个数学问题,而是一个哲学问题。

*冬日晚会上,苟力和桌游社的社员们

03

“哲学少年”生活中是什么样的?

在大家看来,学哲学的人都很深刻,他们时刻在思考“大问题”。那么,生活中的他们,有什么不同呢?

妈妈回答:“除了从小就很喜欢阅读和思考,好像也没什么特别的不同。日常生活中他一般都不会聊哲学。”

生活中的苟力,是一个标准的美食爱好者,同时也是一个“暖男”。

他厨艺出色,会在学校的周末幸福派上做菜,在家里来客人时成为大菜的掌厨;他看上去粗犷实则内心细腻,当妈妈舍不得他远赴国外留学时,他会安慰妈妈“要相信我,不管在哪儿心都在这儿呢”……

在高中班主任Alice眼里,谈哲学时的苟力,很有想法、对问题思考得会很深入;而在日常的生活中,则是一个有点宅、有点单纯、有点I人性质的大男孩,有时又很天马行空。用Alice的话说,是“一个很有趣的结合体”。

*苟力和同学们的合影

从双语初中到国际高中,德普六年,在妈妈看来,苟力算不上最刻苦的那波孩子,但因为他享受学习本身,上课效率也比较高,所以学习上自己也基本不怎么操心。

“最开始来德普,是被‘懂中国懂世界’的理念所打动,孩子爸爸也非常认同学校的理念,最终给他选择了德普。而在德普读书这几年,有两方面学校培养得很好。第一是培养了他的批判精神、独立思考的能力;第二是他回来跟我们说,他很享受学习本身。”

在德普有一句话:如果你想要造一艘船,最好的方法不是找了一堆材料,教别人干这干那,而是先教会他们渴望大海。在苟力身上,我们看到了这种对知识本身的渴望和享受。

*苟力和朋友们

04

人生不是轨道,而是旷野

苟力在与我们谈哲学的趣味时说,“哲学学科很大的魅力就在于,它没有一个唯一的正确答案。”

哲学是一个没有唯一正确答案的学科。人生也是如此。

得知我们要采访苟力,他的初中班主任高高老师让我们给他带一句话:

“我想说——别忘了,你才17岁!”

是的,你才17岁。我们相信,你会找到属于自己的“人生旷野”,走自己想走的、热爱的路。