突破常规,上海赫贤毕业生Leo的牛津PPE之路!

这里有我想探索的真实世界——一半在书斋思考正义,一半在现实中寻找答案。

他拿了牛津Offer,却说自己全凭运气,人生中每次重要考试都是“擦线而过”;

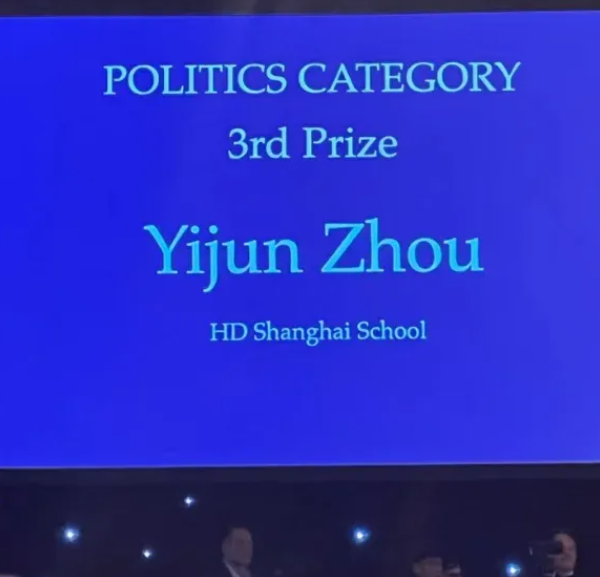

他得了有“文科赛事天花板”之称的John Locke写作竞赛第三,却连领奖也没去,还说“文科生其实不需要竞赛”;

他说自己“从小就叛逆”,不喜欢的课就逃,不喜欢的老师就怼,最感谢的是父母不管他,最开心的是来到赫贤后“得到了信任和自由”。

他是2025届赫贤毕业生Leo,就在刚刚过去的1月,他获得了牛津大学哲学、政治学与经济学(PPE)预录取通知,这也是2023届Lisa Fu同学后,又一位在PPE专业获得牛津认可的赫贤学子。

01

提携共进的学霸小组

说起Leo,就不得不提起一串名字:Lisa(牛津)、Aladar(纽大)、Isaac(剑桥),这几位学霸的友谊可以追溯到几年前,共同的理想和爱好,让他们在人文学科的深海里提携共进,成就彼此。

和前几位相比,Leo的性格更为内敛。

用他自己的话来说,他也很想拥有 “e 人人设”,但那不是他自己。他更擅长的是缜密地思考,清晰地规划和严格执行定下的学习目标 。

他的作息十分规律,保持晚11早7的“老年人”作息习惯,吃过去年一天只睡5小时却连生两个月病的苦后,Leo意识到他不是那种可以靠熬夜来换取成绩的人,健康的生活方式才是可持续发展的路。

尽管他也会列出以小时为单位从早到晚的学习计划表,他也清楚自己不可能完全按照计划执行。他知道自己的极限,不再盲目地追求完美,而是更加从容地前行。

02

逃离“标准答案”:波折重重的求学路

“反骨”二字在Leo身上特别明显,虽然他看起来温文尔雅,但骨子里却对刻板、权威、服从天然地抗拒,正因如此,他的求学经历可以说一波三折。

在体制内重点初中时,他对学校"规矩很多"的管理方式非常反感,"很多东西其实没有道理,老师只是想要建立自己的权威。"他的反叛方式是沉默地翘课——比如在生物课上躲在角落里自学。

他也不喜欢理科,因为“有客观规律,有迹可循,更像一种服从性很强的学习”。

八年级结束时,因为不愿接受学校的签约限制,Leo决定转轨。短短两年内,他先后辗转了三所国际化学校,每一次转学都是一次冒险,但也让他用排除法找到了最适合自己的学习环境。

“我真是一个运气特别好的人,”Leo说,因为每次重要考试都是“擦着线过的”,第二所国际学校入学考, 牛津申请时发着高烧参加TSA考试,每次都在临界点惊险过关。“我的求学生涯就像在悬崖边跳舞。”但这“运气”背后,也离不开他对自己要走的路径的清醒认知 。

03

在政治哲学中照见自我

Leo一直自认为不是一个传统意义上的好学生,很多科目如果不是从内心真正喜爱,他就很难投入地学习。

转折发生在IG课程快结束时。通过一位剑桥毕业的英国老师,Leo第一次接触到政治学,立刻被这门学科深深吸引。"没有理由,就是一种直觉,"他说,"我读政治学的时候和学其他学科的感觉不一样,是有开心在的。"

那是一种完全不同的学习体验,没有标准答案,只有思维的碰撞。在Leo看来,政治学是"公共领域权力的交织关系,而政治哲学则在追问自由与正义的本质。”

为了追求这份热爱,他开始大量阅读艰涩的英文文献,几个月内硬啃16本原版著作。从最初读11页要花两周时间,到现在能轻松阅读专业文献,这个过程并不轻松。但正如他所说:"你碰到你真正喜欢的东西的时候,你不会不努力的。关键是你要找到你想学的那个东西。"

我们聊到他在John Locke论文竞赛中斩获全球第三名,Leo却不以为然:“竞赛的本质是商业游戏,我知道自己几斤几两,其实我拿第三偶然性很大,而且文科生参加这个竞赛不是必须 。”语气之淡定,令人怀疑他在“凡尔赛。”(John Locke论文竞赛是由英国牛津John Locke Institute与普林斯顿等名校合办的全球性中学生学术写作赛事,涵盖哲学、政治、经济等七大领域,被誉为“文科赛事天花板”,近半数获奖者进入哈佛、耶鲁、牛津、剑桥等顶尖名校)

但在某些事情上,Leo又特别执着。“有时候我可能确实政治读多了,太理想化,会显得特别‘蠢’”。

比如在前一所国际高中时,有的同学闲聊时会跟Leo说,保洁阿姨之所以在做这份工作,就是因为她们当年没有好好读书。“我当时特别震惊,怎么会得出这种结论!”但他也并不会跟这种观念有云泥之别的同学争论。“我很喜欢的一个辩手说过,人是很怕被别人打败的,尤其是观念被打败。我一般不会尝试去说服别人,包括政治观念,没必要。只会默默地远离不合适的人。”

可能正是这种书斋里的完美主义,让Leo有了一种很“独”的气质。

04

牛津申请:一场与自我的博弈

准备牛津PPE专业申请的一年半里,Leo在多个关键节点都遇到了挑战。为了准备TSA考试,(TSA,Thinking Skills Assessment是牛津大学用于筛选某些专业申请者的入学考试,主要考察学生的思维能力。它特别用于筛选PPE、经济管理、实验心理学等专业的申请者) Leo请了一个月的假专门复习,因为题目偏数理逻辑,让他刷题刷到怀疑人生,也放弃了去John Locke领奖。结果偏偏又在考试前一天发烧到38度,考试时"基本上就是乱考的",好在升导老师一直对Leo十分关注,在了解到这个突发情况后,第一时间启动“应急预案”:给牛津大学发了解释说明邮件并出具医学证明,虽然考试发挥一般,但最终还是获得了宝贵的面试机会。

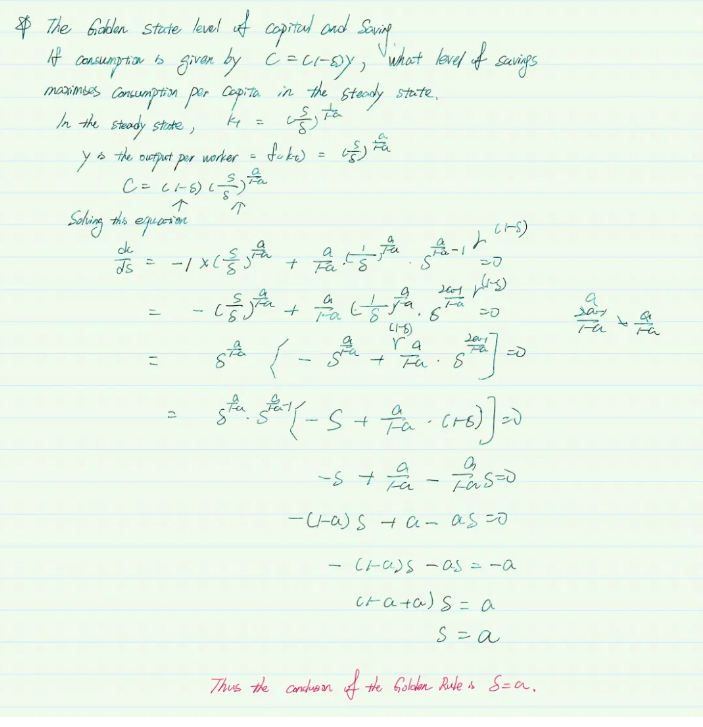

Leo在准备笔试时的笔记

这之后在2天的漫长面试中,下过苦功夫的深度阅读积累,让他在面试环节用清晰的思辨征服了考官 。

在面对“为何选择PPE”的灵魂问题时,Leo答:“这里有我想探索的真实世界——一半在书斋思考正义,一半在现实中寻找答案。”

就像他申请了5所大学,全部都是PPE专业一样,他说,“我偏要勉强。”

05

自由土壤:家庭和学校的无声托举

Leo这种“自由灵魂”的背后,是父母给予他近乎奢侈的信任:母亲曾是演员,父亲则是国际教育的拓荒者,他们的共同点是都很尊重Leo的选择。“他们相信我能对自己负责。”这种信任化作无形的推力,让他更加自律。

带过Isaac的Paul老师,也是Leo的关键引路人,这位牛津毕业的导师,为人文社科方向的同学专门成立了哲学社,用咖啡厅里的自由辩论替代程式化教学,话题更是从AI伦理到后现代主义无所不包。

教他经济学的陶莎老师,则解开了困扰他许久的经济学难题,“之前学得云里雾里的概念,一到“莎姐”这里迎刃而解,”让Leo对经济学重拾信心。

在陶莎老师看来,Leo是一个高度自律,目标明确的学生,“根本不怎么需要老师操心,他会朝着自己的目标坚定不移地前进,有这样的学生是老师的幸运。”

升导老师Ariana也有同感:整个申请过程,都是Leo自己主导。而且和传统文科生不同,Leo的高数、数学成绩都很好,逻辑思维极其强悍。

正是老师们对学生自主性的尊重,给到同学们灵活调整自己学习方案的空间,又在有需要的时候全力上资源支持,得以让Leo能够在这段宝贵的时间里,完成了自己的学术目标。

06

我想为这个世界做点什么

毫无疑问,Leo也遇过无数次“学PPE不如学工科好找工作”这样的问题。

他没有直接回答我们,而是说:

“我学政治哲学的目的就是想尝试改变一些事情,昨天我读詹青云的书,她说过命运如此厚待于我,我也有同感,我觉得自己也是命特别好,那我也要尽力为这个世界做些什么,不能把好运白白浪费了。我的理想肯定不是跑去麦肯锡赚个几千万就回家躺着了。我学PPE就是因为它是理论和现实各有一半,当然未来学术肯定是我很重要的抓手,不是说我就一定要住在乌托邦里,而是要在理论和现实之间找到平衡。"

最后,给学弟学妹的建议:

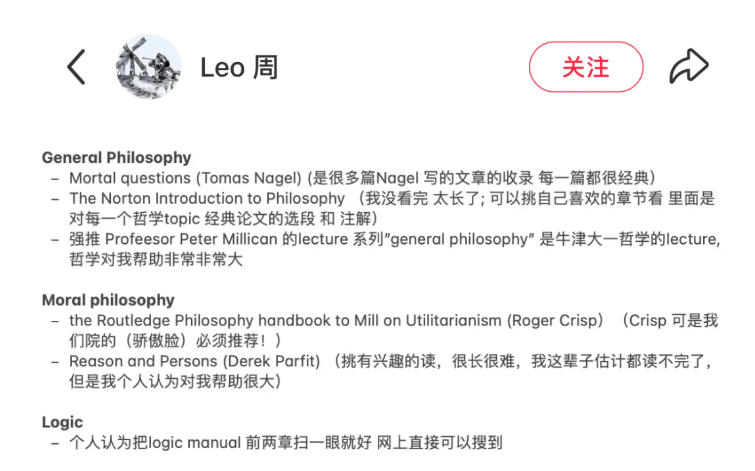

阅读,还是阅读!

“我记得第一次跟教我哲学的牛津老师上课时,他给我的第一篇文章是 Thomas Nagel 的 The Absurd 荒谬性,我两周只读了11页,也没读懂。上课被老师一顿说,差点破防了,但是咬着牙啃完十几本原著以后再回头去看,当年觉得像天书的那几本书扫一眼就看懂了,这样沉浸在英文环境里肯定比读雅思班要好。这就是一个过程,一开始很慢,但后面会越来越快,我知道可能永远不能成为母语者,但肯定会越来越好。”Leo说。

Leo在社交平台分享的书单

陶莎老师也说,可能正是因为Leo阅读量很大,所以他思考问题的能力非常完善,会看到很多别人注意不到的细节。这也是他能获得牛津青睐重要的原因之一。

如今手握牛津offer的Leo,依旧保持着那份清醒的自嘲。当被问及未来规划,他说,“可能读博研究民主理论,也可能去NGO做田野调查。谁知道呢?至少现在,我想先看看牛津厕所是不是真像校报说的那么糟。”这份带着理想主义的坦诚,或许正是他突破重围的终极密码。