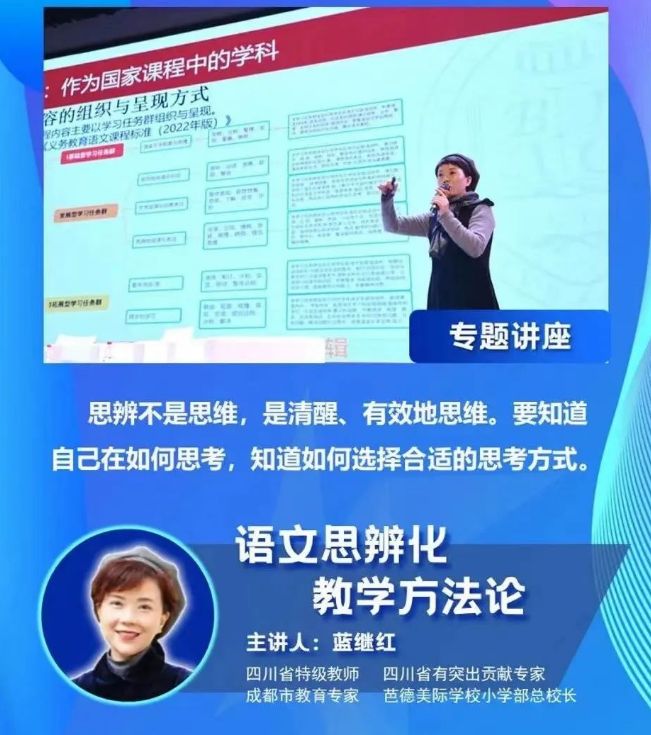

芭德美际思辨化教学方法论,首次亮相全国“阅读·成长”课程研究联盟第五届年会

2023年整本书阅读暨“阅读·成长”课程研究联盟第五届年会上,芭德美际学校总校长蓝继红总结多年的思辨教育体系构建的经验,讲解独具特色的语文思辨化教学方法论。

语文新课标中早已提出课程内容要以学习任务群组织与呈现,其中尤其以“思辨性阅读与表达”任务群为重点、难点。

可见,在语文教学中实施思辨教学,是语文教学发生、发展的必然要求和追求。那么,语文教学如何走向思辨化?

你是不是也有这样的疑问?且听蓝继红校长娓娓道来。

语文为什么必须走向思辨教育?

在我三十多年的语文教育之路中,我师父总是在告诉我:语文要往深处去,语文要往深处走,不要只在文章里跑一两个来回。那语文的深处在哪里?

到了芭德美际之后,我才真正地想明白了。那就是思辨。在新课标还没有出来的时候,我们就决定向着思辨的方向走。至今,已经有三年的思辨教育经验。

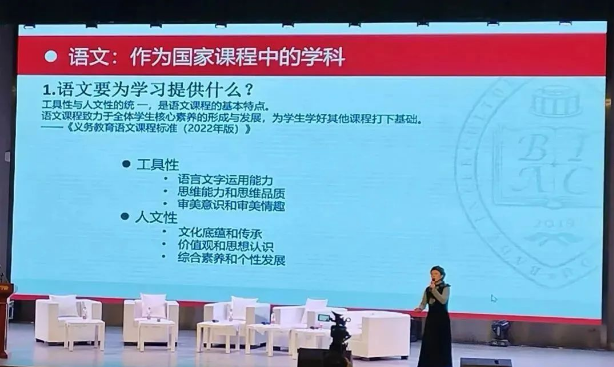

语文要为学习提供什么?

语文是工具性和人文性的统一,这是语文课程的基本特点。因为这一点,我们理解语言、运用语言,我们在语文中成长,拥有自己的语文能力、语文技能、语文素养。

新课标中,规定语文课程致力于全体学生核心素养的形成与发展,为学生学好其他课程打下基础。

别的学科仅仅致力于学科素养的形成,这二者是不一样的。

于是,我们在认真研读课程标准的基础上,迅速地整理出我校关于工具性和人文性的理解。我们的认识和理解可能跟课程标准有一点差异,但是殊途同归,讲的是同一个道理。

工具性指:语言文字运用能力,思维能力和思维品质;审美意识和审美情趣。

人文性指:文化底蕴与传承;价值观和思想认识;综合素养和个性发展。

比如说文化不自信,或过于自信,难免自负。所以我们讲文化有底蕴、传承,该有的自信的度就到了这。

所以我们既从中国看世界,也从世界看中国,这就是我们文化自信的标识。

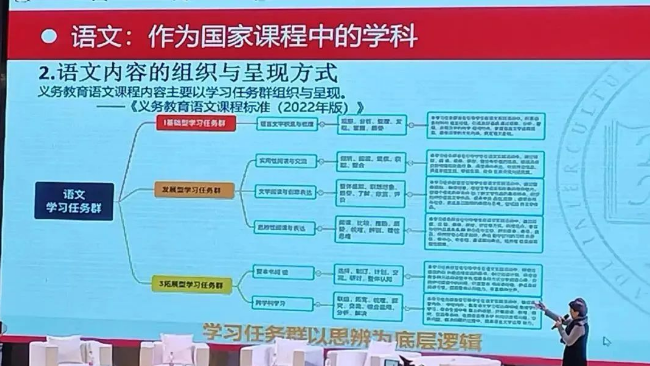

语文内容的组织与呈现方式

我们要如何把前面所讲的目标落实下来?是通过各种各样的教学方法、目标。

新课标出现了一个新词,即语文学习任务群。以任务群的方式把孩子们要学习的语文的内容组织起来,并呈现出来。

这个新东西的背后是什么?是语文老师、语文研究者最必须追寻的——思辨。

每一个任务群、课标上,都在说原文解读。把原文解读当中的那些关键词拿出来:观察、分析、整理、掌握、感受、倾听、阅读,整体感知、联想、想象、了解、欣赏、评价、辨别、推断、比较、质疑,再往后看,选择、连接、拓宽、修理、综合运用、分析解决,这一切都是以思辨为底层逻辑的。

当我们读明白以后,你就会发现,从国家语言教育、语文素养培养的这个角度来讲,已经把思辨作为底层逻辑了。

语文是现实世界的应对预案

从蒸汽机发明到工业革命开始,经历近四十年的时间,但是让人感觉到巨大变化的,应该是这一年多的时间,这都是因为Chatgpt。

我们会担心有一天AI会不会代替我们。AI能做到向每个学生提出个性化的问题,以促进每一个学生向着他自己的更深层次去学习,去思考。我们人类老师做得到吗?我们做不到,因为我们不可能去实现完全的一对一,但是机器人通过大数据,能迅速知道这个人需要什么。

人类发展是由思考一步一步地推动我们,而智能在推动着AI。当人类跟AI处于一种对抗状态的时候,我们是一种什么样的关系呢?如果我们赢了,他就是我们的工具、助手。如果它赢了我们,那它所给予我们的,都将是一种施舍。

所以,要培养真正的人,我们自己首先要成为一个真正的人,去拥抱各种各样的变化。这一切都意味着我们的语文素养教育、人的核心素养的教育,它的关键就是通过思辨去发展心智。

02.思辨是什么?

思辩是批判思维吗?思辩是辩证思维吗?思辩是推理吗?是也都不是,因为这些都是方法层面的问题。

思辨是让人做到这两点:

① 使人有勇气清醒地思考。

② 有效地思考。

第一,在思辨当中,当我们具备了有勇气、积极有效的思考以后,第一要务是要有疑问。

第二,是意义,我们要敢于去做那种有尊严的、有价值的、有意义的思考。

第三,是意识,我们清醒地意识到自己是在运用理性,运用方法,在运用思考进行思考,这个清醒非常重要。

第四个,要有理据地进行考量,那是一个脚印一个脚印往前走时,留下的痕迹。

这就是思辨。

再者,思辨教育的目标是什么呢?当然是要培养一个思想者。而思想者所运用的思辨以及思辨的具体的方法,一定是要照进现实,辩证梦想。

怀特海有一句很伟大的话:

一个不断前进的社会所依靠的人包括三种:学者、发现者和发明者。

我们以为这个世界3000年、5000年不断往前发展变化,有各种各样的取代,各种各样新的时代的到来,这是人类的前进。但学者、发现者和发明者,这才是推动这个世界进步的力量。

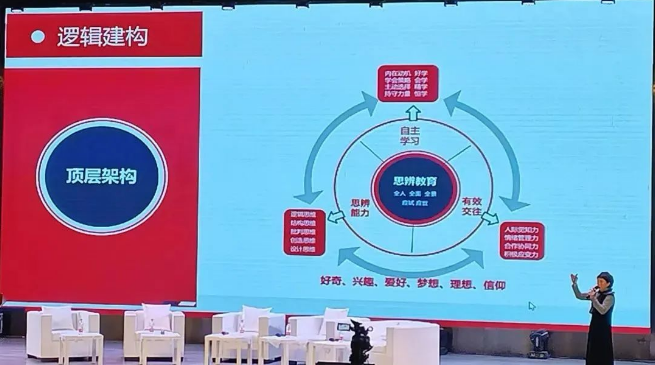

逻辑建构

顶层架构

AI时代,我们不是培养一个AI,培养一个工具,培养一个刷题的机器,而是培养一个真正的人。所以,我们的顶层架构是一个人的架构。

第一个架构解决学习的动力。所以我们上课时,会有很多游戏,和孩子有很多思维上的碰撞、冲突,激发孩子产生学习的愿望。

进入了学习的过程当中。逻辑思维也好,结构思维也好,批判思维也好,创造思维也好,以及张安仁院长加上的设计思维。这些思维都是思辨的部分。

当然你只有这些,其实你还没有最终成为一个完整的、圆满的真正意义上的人。一个真正意义上的人一定有交往,有连接。因此,有效交往也非常重要。

逻辑建构

我们如何来建构语文思辨化教学的方法论。

先理清两个概念,第一,什么叫方法?方法就是具体的步骤、程序和技术。它用于解决语文教学当中特定的问题,达到特定的目标,执行特定的任务。它既可以是这一学期的,也可以是这一个月的;也可以是某一个单元的,也可以是某一堂课的。这叫做方法。

而方法论不同了,方法论的背后是原理、逻辑框架和理论基础;是解决问题的整体思路,对方法的系统性思考和总结。

只有方法,方法拿来这儿用,那儿用,就成了套路。但有了方法论,你能以各种各样的思辨方法解决现实中的问题。

现在,思辨是怎么结构在课程设计中的?

首先,我们做一个课程,重点在于认知结构、学习内容,还要有相应的学习形式,而这三者之间,还得有一个连接,即行为支架。

课堂上有很多大任务,是我们教学行为的组织方式。大任务之下,认知结构涉及到了哲学思维、思辨的方法。

这些内容可以是学科类的,语文学科类的,也可以是跨学科的集合。然后我用什么形式来实现这一切呢?于是就出现了相应的内容,这样我们就可以走向课程的本质。

思辨如何开始?

思辨是不是思维

思辨是知道自己在如何思考,是知道如何选择合适的思考方式去思考。

至于你是辩证的、二元的、多元的,你是什么不重要,重要的在于你选择什么,你思考没有,你有没有勇气,你是不是足够清晰,最后你的思考是不是有效。

思辨是不是哲学

思辨不是哲学,是使用哲学方法提出哲学问题,培养哲学精神。

我们经常说追寻真相,背后的真才是真相,要去发现第一性。

什么是第一性?本质、规律、机制、原理、结构、要素,这些东西是第一性。我们怎么去追问,怎么去发现?怎么通过这个表面去找到它背后的东西呢?就是要不断追问“什么是”和“是什么”。

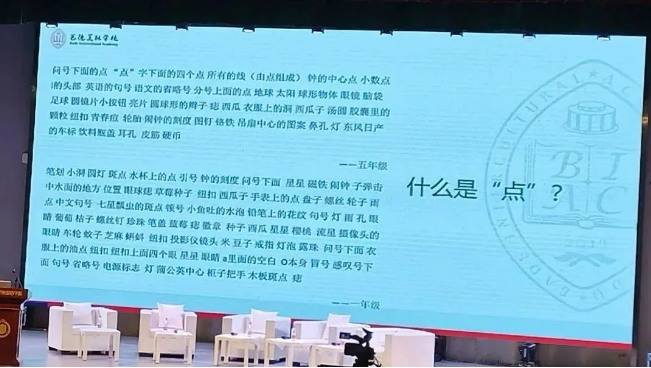

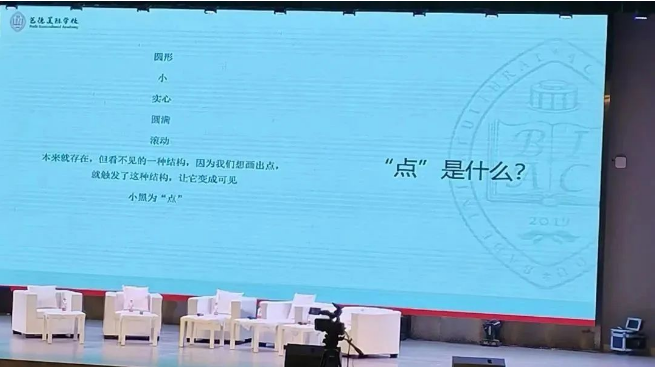

比如,什么是点?

同样的绘本,在小学一年级问,孩子们有这么多这么多的答案。

越小的孩子给出的答案反而越多,100件事里去追问,他可以给出你1000个答案。但是越往上走,我们越没有答案,越不敢有答案。勇气,所以思辨。

现在,又问点是什么?你会发现问这个问题的时候,答案又不一样。

用上第一性的原理,反复问,你会追出不一样的答案。

因此,哲学方法,就是理解儿童心智的方法,也是交流的方法,更是我们语文教育和阅读教学的一个方法,是一个简单有效而持久的培养思维能力的方法。

有一个孩子说:“我知道我是人,但是我不知道我是不是一个真正的人。因为我不知道,所以我一直在去做一个真正的人的路上。”

我们也在永远在路上。人的大脑是有限的,但是有限的大脑略大于整个宇宙,因为人能够从一个点展开思想,从而走向无限。