全国

全国

上海国际学校大门为哪类孩子敞开?一文读懂体制外教育适配人群

来源:上海国际升学发布时间:2025-03-14 10:21:52

在大众的普遍认知中,对于入读国际学校的孩子往往存在一些刻板印象:一方面觉得他们学习成绩比不上公立学校的学生,另一方面认为这些孩子家庭都极为富裕。但真实情况果真如此吗?

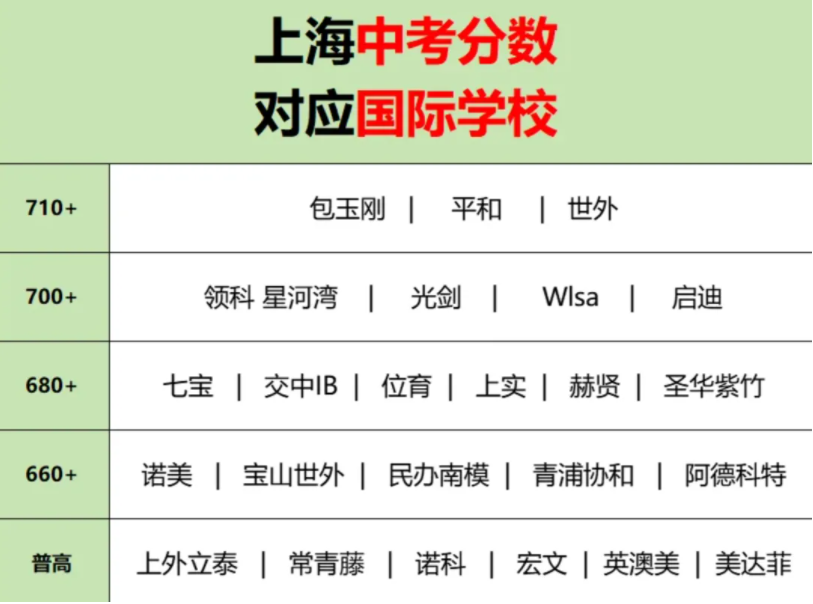

以上海地区为例,顶尖的国际学校录取门槛极高,其分数线与市重点中学不相上下,并且对学生的英语水平要求苛刻。即便是体制内成绩优异的学生,若在中考中稍有失误,想要转轨进入国际名校也并非易事。

对于众多中等收入家庭而言,并不一定从孩子幼年阶段就规划国际教育路线,多数会采取体制内与体制外并行的策略,通常在初三甚至更晚才考虑转轨,此时所需考虑的费用主要集中在高中及之后的阶段。像部分公立学校高中国际部的公费生,每年学费仅需几千元,然而,能够获得这寥寥无几名额的学生,必定是出类拔萃之辈。

虽然人们普遍认为上海国际学校的学费每年大概在 15 万至 20 万元之间,但实际上许多国际学校都设有完备的奖学金体系。即便家庭经济条件普通,学生在申请大学时,若能巧妙撰写文书,精心挑选设有奖学金的学校或项目,同样可以大幅减轻经济负担。例如,欧洲著名的 Erasmus 全奖项目,以及美国众多文理学院都会为成绩卓越的学生提供全额或半额奖学金。

反观体制内教育,为了在激烈竞争中脱颖而出,不少家庭每年在课外辅导上投入十几万元,最终却未必能收获理想的成果。从投入产出比的角度来看,体制内教育并非一定优于体制外。只要善于挖掘信息,合理规划路径,国际教育路线或许会成为更契合的选择。

以下几类家庭选择国际学校会更为适配:

1.孩子学业表现良好。然而在竞争激烈的体制内,冲击清北复交这类顶尖高校并无十足把握。这类家庭不妨采用双轨策略,在不放弃体制内学习的同时,也为孩子规划国际教育路径,全力冲刺 QS 世界大学排名前 50 的国际名校,为孩子的未来开拓更多可能性。

2.孩子成绩处于中等水平。国际学校丰富多元的国际课程体系具有高度灵活性,可依据孩子自身的性格、兴趣等特质,科学合理地选择学科,充分发挥优势,规避劣势。通常情况下,这类孩子通过国际课程的学习,基本能够收获 QS 排名前 100 高校的入学申请成果。

3.孩子在体制内学习困难。成绩较差,不太适应体制内以应试为主的教育模式,但其在艺术、体育等方面展现出突出特长,且富有个性与创新思维。对这类孩子而言,国际教育路线能够提供更广阔的发展空间,通过个性化培养,反而能在申请国外高校时取得令人满意的结果。

4.家庭具备充足的经济实力。足以承担国际学校学费以及未来留学所需的各项费用。同时,家长高度认可国际教育所倡导的开放、多元的教育氛围,推崇全人教育理念,愿意为孩子在综合素质培养等软性教育方面投入资金。

5.父母一方或双方拥有外籍身份。或者父母不具备上海户籍,且没有办理上海居住证,致使孩子不满足在上海参加中高考的相关条件。这类家庭为孩子选择国际学校,能够绕开升学政策限制,保障孩子接受连贯且优质的教育。

体制内的学霸、普通学生,放到国际教育路线中处于什么水平呢?

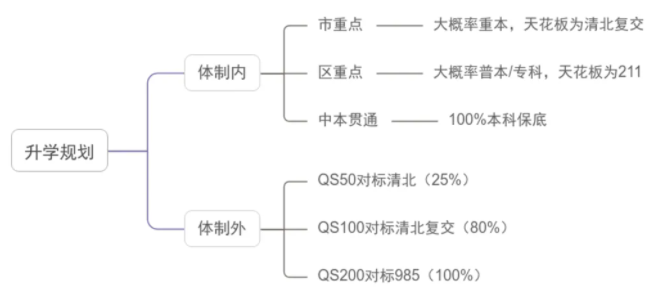

根据历年高考数据估算,一名初三学生选择普高参加高考,最终能考入清北复交的几率低于 0.3%,进入 985 高校的概率不足 5%。与之相比,若选择国际路线,进入 QS 排名前 50(相当于清北复交水平)大学的概率约为 25%,而进入 QS 前 200(对标 985 高校)大学的可能性近乎 100%,国际路线的升学优势十分显著。

在上海,学生中考成绩决定的学校层次,与未来大学录取关联紧密。进入名校,相当于一只脚迈进 985 高校;就读较差学校,即便学生奋发图强,也很难突破学校整体升学的局限,逆袭只是极少数个例。名校凭借浓厚学习氛围与丰富资源,对学生成长影响深远。中考成绩很大程度上影响学生未来发展,这种说法毫不夸张 。

从对比数据能发现,上海四校这类顶尖市重点高中,重本率高达 95% ,只要学生能跟紧教学节奏,未来升学基本无忧。反观八大中处于末流的学校,重本率仅在 50% 左右,学生苦学三年,大概率也只能考上普通一本。

至于区重点及以下的普通高中,情况更不乐观。若学生入学后松懈,即便成绩处于校内中等,也可能无缘本科。正因如此,在上海,部分家长宁愿让孩子以远超区重点录取线的成绩,去报考中本贯通,以此确保孩子未来能升入像二工大、上海电力大学这类本科院校。毕竟,依据当下高考数据,许多就读普高的学生,哪怕初中成绩良好,最终也难以稳稳考上上海本地本科大学。

现实很残酷,个体努力在环境影响面前往往显得无力。对于成绩优异却中考失利,只能进入区重点的学生而言,着实遗憾。不过,国际学校能为这类学生提供一次逆转局势的宝贵机会 。

2025 年最新公布的 QS 排名显示,中国内地高校中跻身 QS 前 100 的仅有清北复交以及浙大这 5 所院校。

在上海,中考成绩达到市重点分数线的学生,拥有报考第一梯队国际学校的资格。从未来规划来看,这类学生有望冲击 QS 世界大学排名前 50 的高校,这一层次基本等同于国内的清北水平。

成绩处于区重点定位的孩子,可将目光投向第二梯队的国际学校。只要规划得当,申请进入 QS 前 100 的学校并非难事,这类学校对标国内的复交以及浙大。

倘若学生分数仅够上普高,甚至连普高分数线都未达到,按照常规高考或者三校生高考的途径,难以考上本科院校。但这类学生可以选择一些师生比例较高、规模小却精致的国际学校,通过申请制或中外合作办学项目,基本能确保被 QS 前 200 的高校录取,而这一层次的学校与国内 985 高校相当。

尽管近些年来海归学历的价值有所下滑,但在回国求职以及学历认可度方面,QS 世界大学排名前 100 的院校,其毕业生在职场中的竞争力基本与国内 985 高校毕业生相当;而 QS 前 50 的院校,毕业生竞争力大致等同于国内 C9 高校毕业生。并且,相较于部分被认为 “含金量低” 的海外硕士学历,海外本科的认可度依旧颇高。

海归学生因适应西方文化环境,英语口语能力出色,在就业选择上与外企的岗位需求更为契合。同时,毕业于 QS 前 100 / 前 50 院校的海归,在参加选调等公职类选拔时也具备显著优势。

在上海,孩子若选择体制内升学路径,入读区重点高中后,最终大概率只能考入一所普通本科院校。然而,若选择体制外路线,孩子则有机会实现从普通本科层次跨越至与清北复交同等档次学校的飞跃。

对于怀揣名校梦想的家长而言,在国际教育领域进行投入无疑是极具性价比的明智之举。

偏才怪才遇国际体系,会碰撞出怎样火花

希腊诗人阿基洛科斯(Arkhilokhos)留下过这样一句诗:“狐狸知晓众多,刺猬却只精通一技。” 后来,以赛亚・伯林撰写文章,对这两种人格进行了深入剖析:狐狸兴趣多元,涉猎广泛却难以深入专注;刺猬则心无旁骛,一心深耕于一件事。

学生群体大致可被划分到 “狐狸型” 或 “刺猬型” 之中。但不得不说,无论是哪种类型,都无法完美适配所有的课程体系。

体制内课程的要求极为严苛,既强调学生不能有偏科现象,又对各科知识掌握的深度有较高标准。可以说,那些能在高考这场激烈竞争中脱颖而出的学生,皆是全能型人才,对各科知识都能熟练掌握。

反观体制外的国际课程,却呈现出截然不同的景象,每一种课程体系都别具一格 。

以 IB 课程为例,它着重于课程的广度,对知识深度的要求相对宽松,尤其契合那些兴趣广泛、文科能力突出的孩子。这类孩子能够在丰富多元的课程体系中充分展现自身优势,将兴趣转化为学习动力,拓宽知识视野。

A-Level 课程则有所不同,学生仅需选修 3 - 4 门课程,却对课程深度有着较高要求,这无疑是理科专长且有偏科倾向学生的福音。他们可以专注于擅长的领域,深挖知识内涵,发挥自身在理科方面的天赋,在学术深度上取得突破。

在体制外的教育环境下,只要精心规划,合理选择课程,就能巧妙地帮助孩子避开劣势,最大限度发挥长处。一些被视为 “伪学渣” 的学生,在体制内教育模式下,往往因要应对大量不感兴趣的课程而感到力不从心。缺乏学习兴趣使得他们难以取得理想成绩,学习成果自然不尽人意。

然而,当这些学生转轨到体制外后,情况发生了逆转。由于他们独特的个性和丰富的想法,在新的教育体系中得到了充分的释放与尊重。在申请环节,他们凭借自身特质,往往能收获不错的结果。近年来,通过艺术、体育等特长成功申请海外名校的案例屡见不鲜,这些学生在自己擅长的领域发光发热,走向了更广阔的舞台。

在当下的社会竞争中,更强调长板效应而非短板效应。就像曾经引发社会广泛关注的清华美院教授陈丹青辞职事件。当时,有一名学生因英语成绩未达标,无法通过报考陈丹青研究生的考试,学校也未给予破格录取的机会。但令人意想不到的是,凭借其卓越的专业能力,该学生成功申请到了英国艺术名校的 offer。

体制内一板一眼的要求固然能够选拔出符合特定标准的人才,但不可避免地,也让众多在专业领域极具潜力的偏才错失机会。那些在某一领域有着独特才华和深度见解的学生,可能因某一学科的短板而被埋没。

相较而言,国际路线采用的申请制具有更大的灵活性。即便学生的标化成绩稍显逊色,他们也能够通过精心打磨文书,在动机信中真挚地表达自己对所学专业的强烈热忱和独特见解,从而增加自己被梦校录取的机会。毕竟,许多海外名校在评估学生时,除了成绩,更注重学生的综合素养与个人特质,关注学生是一个怎样独特而鲜活的个体 。

在东亚文化圈影响下的体制内教育体系,受社会文化因素的左右,填鸭式教学模式较为普遍。这种模式倾向于偏好乖巧听话的孩子,最终筛选出的多是契合社会规范、做事严谨认真,如同螺丝钉般的人才。

凡事皆有两面性,在收获这类符合标准人才的同时,弊端也随之而来。如此培养出来的孩子,在很大程度上缺失了创新精神以及敢于质疑权威的能力。体制内教育如同一个庞大的 “工蚁制造机”,能够为社会源源不断地输送大量按部就班工作的基础人才。

然而,若要培育出不拘一格、富有创造力的人才,则需要更为宽松自由的教育环境。体制内的孩子,多数在进入大学之后,才开始对自己的人生进行探索。与之形成鲜明对比的是,国际学校的学生,凭借丰富多样的社团活动以及各类竞赛,往往能够更早地明晰自己的兴趣所在,确立未来的职业志向。

相较于体制内单纯按部就班地应对考试、升学,体制外教育在选择留学国家、挑选学校、确定专业等诸多关键环节,都需要学生凭借自身能力提前规划。这一过程极大地培养了孩子对自己人生的主人翁意识,使其更早地为自己的未来负责。

因此,倘若家长期望孩子具备国际化视野,渴望尽早挖掘出孩子独特的特质与闪光点,助力孩子全方位成长,那么国际学校无疑会是更为理想的选择。

没户口无法中考?国际学校选择更自由

在上海中考需要满足以下条件:

1.学生父母一方持有效期内《上海市居住证》且积分达到标准分值。

2.学生父母一方及学生本人持有效期内《上海市海外人才居住证》或学生属于市人保局认定的“本市户籍留学人员其持外国护照子女。

3.学生父母一方现属本市常住户口(其中现属本市常住户口为学生继父母或养父母的,须依法与学生建立抚养关系或收养关系连续满3年)。

4.而在上海高考需要参加过上海中考,且在上海高中就读满三年。

5.非本地户口的学生,如果不满足上述条件,中考就只能考中专高职,高考只能参加三校生高考,无法考本科。

6.上国际学校则没有这些要求,民办国际高中(我们常说的领科、光剑、WLSA都是这种)和中外合办的国际学校(如七宝德怀特)都可以招收非上海户籍!

7.民办双语学校只有部分顶尖学校需要上海户口,外籍子女学校则需要满足海外出生或父母外籍/绿卡等条件。

8.相比体制内狭窄的选择,如果不回户籍地中高考,没有户口的同学走体制外更适合。