全国

全国

浅谈2022年北京公立学校国际部的内幕

来源:国际教育前线发布时间:2022-07-11 09:43:16

2022年北京公立学校国际部择校乱象丛生,以前家长问:会不会没学上?大多出于担忧和焦虑,但毕竟身边没有人遇到过这种情况,所以也就是问问。但今年不同,恐慌和迷茫到处都是。开学初二、初三的家长们最着急,问到我,我也只能一声叹息。因为截止着手写这篇文章的7月10日,所有国际部常规招生结束,没学上的现象还真有。

内幕一:为什么没学上?

原因有三。

第一,突袭大军。

三股国际部竞争大军,变成四股。原来的三股分别是:

①成绩优秀,坚定国际,抢提前上岸;

②成绩一般,坚定国际,中考后录取;

③成绩一般,中考失利,中考后转轨,被录取。

今年,第四股力量出现:

④成绩优秀,中考高分,中考后转轨,被录取。

2022北京中考分数太毛,出分后650+人数过多,导致大量家庭稍不注意就会面临错失好学校,甚至一般学校都读不上的情况。于是突然决定转轨国际,尤其对准本校国际部,例如海淀六小强,导致各方都方寸大乱。对于原定的国际路线家庭来说,没学上的概率激增,原因还是名额被极大压缩,自己被挤出了轨道。

对学校,是好事。这路大军的出现,一来极大减少了国际部自身招生压力,本校直升就不少有熟悉情况又忠诚度高的好苗子,不收白不收。二来高分优生变多,整体平均分数线被拉高,对上好汇报,下一年招生对外也好宣传。三来提升了外校学生考入的基准线,僧多粥少,择优变得理所成章,可以完全按照自己理念来选人。四来,计划内基本招满,计划外能不招就不招了,也不存在什么风险。

下一届家长能怎么办?这种情况不可控,明年什么分什么线什么政策,谁也不知道。初三不要想别的,一门心思中考,高分是硬通货。初一初二家庭保校内的同时,多建设孩子的绝对优势,不用多,让学校舍不得放弃。小学家长最幸福,坚定国际的可以早点进国际学校;不坚定的就全科发展、全面规划,技多不压身,早点筹备。

第二,毁约。

毁约的前提是签约。这里说一下国际部录取的时间轴,和普高不一样,所有家长必须要了解。

北京公立学校国际部招生工作从初三上12月就会开始,这个阶段的目的是“建池子”。一般池子会以1:6的比例进行建设,也就是例如学校招生指标有100个,会至少收集600份简历,供筛选。这才是第一轮筛选,一般不设门槛,投了学校就能收到,属于盲选阶段。目的主要是掐尖择优,同时也看看市场反应,比如自己学校是不是比较火的?投简历的一般是什么样的家庭?后续动作需要更密集还是可以适当缓和?这阶段一般不签约。

第二阶段在春节。春节前后择校高峰逐步掀起,池子也会开始扩大,至于有多大就和学校招生人数需要以及学校声誉有关了。意思是,例如人大附ICC招生体量300,池子肯定要大;101国际部受关注,招生120人,3-4月的简历数量就可以达到3000+,超过25倍,可见竞争激烈程度。这个阶段顶级学校抢人会开始第一轮。例如,西城顶级校通知海淀学生交材料,第一对海淀生源下手,先把最重要的潜在被争夺对象锁定。海淀顶级校已经锁死本校及集团内初中学校生源,启动精英班。各个学校都在这个时候会开始动作,凭借的主要是初三上期末区排和其他加分项,反正就是优中取优。这阶段,锁定的人很少,但锁定后被毁约的也少,毕竟是还没什么分数的时候,凭借简历就优中选优的,肯定有排他性优势。还有一个逻辑,这个阶段给学校交表交钱的,也更忠诚。同时如果签了甚至进了精英班了,学生就没法再一门心思奔中考了,毁约实在没法交代。

第三阶段在一模后。这个时候池子建设差不多了,主要是收网,用加试和签约,把意向家庭录到自己的学校里来。这一阶段主要看一模区排,加分项作用不算大。今年的混乱,主要在这儿。

这阶段的签约,就是无条件的死签和有条件的活签。无条件的死签,就是不看中考了,无论多少分,学校都收。有条件的活签,就是中考需要到多少分,才能录取,比如低于区排4000以后,就不录了,区排在这个之前,就来报道,可以录取。

看上去挺简单的。唯一的漏洞是,无论活签死签,都是单方面的口头承诺,没有什么制约手段啊!家长怕,你学校说了不算怎么办?学校也怕啊,你家长说来,结果考好了没来怎么办?于是,就开启了各种手段来试探和确认意向。交点钱、押点证件,是最基本的手段。这个阶段,家长一般手上有多个学校的签约结果,有死签有活签。

毁约一般在中考出分后,毁约的有家长也有学校。家长手持多张票,最终在中考出分当天做最后决定,确认一个。其他学校也就被毁约。学校毁约的,主要是两种。一种活签没达标的,不符合签约时候的区排要求,出分后不签。这种严格意义不算毁约。只能说,不合适。另一种是扯皮了,学校认为是活签,家长认为是死签的,没说清楚。出分以后,家长满心欢喜去交,学校说收不了,这种最难受。

所以,一定要做好保底。从12月开始多投简历,4-6所都不算多。加试参与2-3所左右,手上至少两个签约最好。和学校确认是否死签,但凡没松口说不看中考的,就别当真。出分后第一时间核对,被毁赶紧跑校,5号出分当天尽量搞定。

第三,没想好。

还有一种,是反复犹豫纠结,结果没学上。当然,这里也包括了突然转轨到国际路线的顶级普高娃,未来是不是真的能申到理想的大学,确实是值得思考的。和认真准备了好久的国际路线家庭比,中考分数高出一些,真不见的是什么优势。

三个时间点要想好:

初三前必须决定,到底要不要出国?

一模后决定,到底要不要死签?

中考后决定,要不要冲高顶级校?

当然,越早想好以上三点,对应的结果越好。越早确定出国的,大学申请越理想;越早决定死签的,择校越顺利,至少没那么多纠结和反复,做决策容易;中考后越早去冲高的,或者决定不去了的,结果都挺理想,纠结去不去的,一般都不满意。

内幕二:到底什么要求?

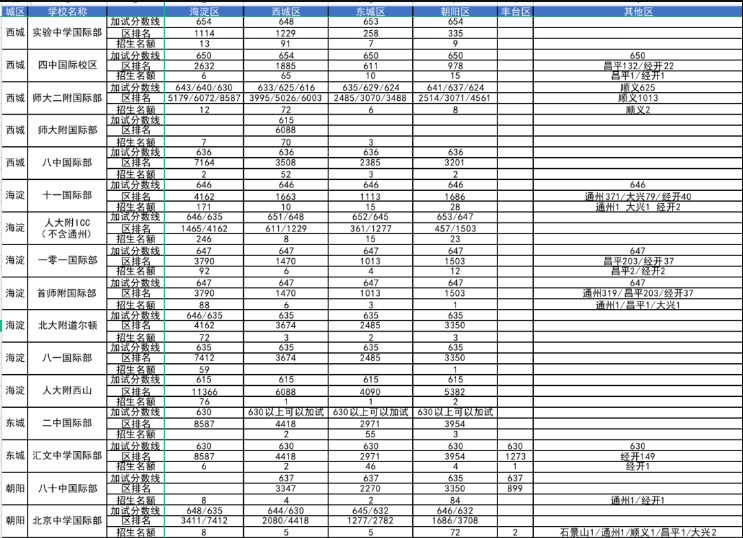

北京公立学校国际部录取,区排第一,加分项第二,运气第三。2022国际部的加试分数线、区排要求及各区名额如下表:

各个国际部的分数一般有两个,高的是直接录取线,就是不用加试,直接来了就签。另一个就是加试线,意思是可以拿着分数来学校,通过加试就可以获得报考资格。有的学校只有一个,就是加试线,够线就来学校。还有的学校有三个,那就是最高的分数要求是直签线;中间的是面试线,只面试就可以;最低的是加试线,就是笔面试都要参加的。还有的学校没有这个线,那就是对外没有公示,或者对应区在出分当天没有明确招生需求了。

国际部分数线是怎么定的?这个不像普高分数线有严格测算,国际部都是学校自己定的分数线。学校会比家长更早拿到一分段,可以预估出自己大概分数要求是多少。例如人大附ICC7月5日当天第一个发出分数线要求,加试分数线分别是:海淀区635,区排4162;西城区648,区排1229;东城区645,区排1227;朝阳区647,区排1503。也就是,人大附ICC认为海淀前4000、东西城前1200、朝阳前1500,就是自己学校的基本要求。

各个国际部之间都会互相看,也会有互相卷和故意比较的情况。有的就比对手校高1分,每年都是,来摆明自己的态度。所以,分数线本身是参考,学校自己定的,那意味着什么?意味着有议价空间。个别头部的就算了,十一国际部当天就一个分数线,各区统一646,低1分也进不去校门,咱也别去非得上赶着求人家保安,没必要。实验国际部也早早外区就满了,去也没用。但是除了这两所以外,其他学校早去就有早进校门的可能。10点半之前,分还没出,谁都不知道今年定多少,或许能抢到加试机会。这样的风险是,加试就有希望,希望就有失望,如果分数差距过大,去了也不会有结果。学校的做法是,不拒绝也不承诺,耗到最后,肯定伤的是家长。

往年,学校实际录取最低分比对外说的要低不少。比如,顶级校都可以达到10分以上,其他学校就更不用说了,最多可以低于分数线30分录取。今年被膨胀的分数和突入的大军,整体抬高了水准线,分数差距并不大。

所以只能努力考出高分。好的方面是,上面表格里的数,第一次非常真实,可以作为参考依据。就算降分了,家长们也最好别太期待,做最充分的准备和最坏的打算。

内幕三:非京籍怎么办?

今年非京籍特别难,甚至比历年都严格,有内幕。3-5月,极个别机构推出非J籍保录项目,明确说符合条件的可以保证一梯队国际部录取。确实引起不少非J籍家长的兴趣和热情。

不可能保录。国际部录取不管多么规范,但与普通高中统招录取相比,很多处理都在边缘地带,不到最后一刻,谁敢说保录?但利用这种心理的坏人,一是抓住焦虑,二是提出条件,把托福高分或有排他性优势的非J籍家庭聚集在一起,用这部分特殊群体的简历去打各个国际部的关系。确实,国际部无法拒绝优秀的学生,于是这里的猫腻就出现了。如果最后一梯队国际部收了,就是保录成功,但实际本身就是好苗子,和保不保没关系;如果没收,坏人们就说政策不允许。那时候家长多着急啊,有学上就行,找个能收的国际部收了就好。怎么都没有损失,空手套白狼。

但危害是什么?这种台面下的操作JW都知道,于是矛盾被进一步激化,不合规手段被进一步曝光,直接导致了今年政策的全面锁紧。一些学校在二模左右就已经得到明示,计划外几乎不可能。各区政策松动程度不一样,也与本区执行力度有关。具体的,我在直播中会讲。

那有没有学校能收?有。非J籍并不是计划内的名额,所以并不挤占任何一个原定的招生名额。所以不存在任何矛盾,只是并不是所有学校都能够有计划外的可能。招生的名额和方式也差别很大。有的只能是条子生才能进,有的就是明确有名额,还有的招生体量大需要优秀的非J籍完成招生指标。但由于未知因素太多,非J籍最好的政策是,求稳。千万不要轻易冒进。今年最戳中家长也最引发共鸣的,就是那位深夜在车库自责到哭泣的妈妈,孩子因为户籍被梦校冰冷拒绝,太多的不理解,让女儿经历了这个年龄本不该有的痛苦。

心疼。所以拉回理智的现实来说,下一届的家长确实要考虑,三点:第一,如果被对户籍没有限制的优质1.0项目录取了,就尽快上岸。第二,中考前有死签就去签,让交钱就交钱;中考保住死签要求的区排,学校不会因为户籍毁约。第三,特别优秀的冲击一梯队没问题,但是如果出分后发现情况不理想,需要跑校,就必须求稳先去分数最匹配的,别盲目冲高。

最近面谈的一个家庭,一位妈妈说孩子在大兴上初中,非J籍,被1.0录取了一直纠结要不要去?我问,为什么不去呢?妈妈说想冲一下第一梯队。那大概排名和托福成绩呢?没有排过全区排名,托福测试40分(满分120分)。答案已经很明显了,但我想妈妈一定是出于爱,想给孩子更好的,这份亲情是最可以理解且无可辩驳的。于是我翻出谢强校长的文章《朋友预告》后面的一段评论,是说给非J籍妈妈们的:

“非J籍不是妈妈的错。不管出生在三四线城市还是十八线城市,你已经把你的孩子带到了这个国际一线城市接受更综合更高水平的教育,这位妈妈已经很棒了,要为自己点赞!”

这个留言点赞数很高,因为大家看到了两点。第一,爸爸妈妈们已经很棒了。有这样努力拼搏勇敢向上的父母,孩子们不会吃大亏的。第二,北京的教育资源很好,尤其国际教育中的课程建设、师资水平等在全国绝对是上等水平。所以去哪个学校,只要孩子好好学,家庭好好支持,都不会太糟糕的。

很多时候我都觉得,去给人家公办校评出梯队是多么不公平的事情,这也是学校最卷的城市啊!这种第一、第二、第三的评价,无形间让我们忽略了学校自身的优势和骄傲,甚至忘记了这些学校是多么努力建设并维持自己全国领先的地位。一个北京叫得上名字的学校,怎么会差呢?

所以,对孩子来说,安静稳妥的在一个全国范围内的好高中认真读四年,挺好的。别让孩子赌,家长的期待别成为孩子的负担。他们不该在初三这美好的年龄,被一个突如其来的标签限定。这或许是最大的善意和保护。

内幕4:几个关键词的说明

01 名额与跨区

北京公立国际部招生可以跨区,但是名额很少。本区一般占比75%-80%,外区一共占比大约20%-25%左右。例如十一国际部230人名额,海淀171人,占比约75%。因此正常情况下,我们的择校建议是本区选本区,本校升本校。

在区排如果前10%可以考虑跨区去冲第一梯队,但一要考虑竞争的名额多少,比如实验国际部在海淀只有13个名额,区排要求就达到了前6%,竞争相当激烈;一零一国际部在东城只有4个名额,基本都是我的亲学生,各个区排/托福双优,绝对拔尖。

二要考虑适应问题,一位国际部主任说,跨区出去的孩子,想转回来的不少。尤其跨去海淀的头部校,可能面临孩子卷不过,爸妈也卷不过的情况。都佛习惯了,争不过、刷不过,最后变成曾经的顶级变去给人家垫底,整个家庭都跟着难受。

02 计划外与学籍

计划外招生很少。主要包括了三种情况:非J籍、国际学校转学、京外。非J籍有北京市中考成绩,所以主要是靠中区排考和加分项获得名额。国际学校转学国际部的,中考成绩参考性低,被录取主要是看中了校内成绩、语言水平和学科特长(竞赛、奖项与活动等),概率小,要求高。京外的更少,看当地区排比例和加分项,有特别特别突出的,可能被录取。

还有一种特殊情况,是京籍放弃学籍,以计划外身份入读本来没有本区招生名额的学校。比如某校在昌平区没有名额,但是孩子条件比较好,学校可能会提出放弃学籍按照计划外录取。这种情况下,京籍就和非J籍一样了,走计划外。

可不可以主动和梦校说放弃学籍?意义不大。学校没有主动提,就是没达到相对应的标准。提了,可能争取一个机会,但是不决定是不是录取。

放弃学籍有什么问题?学籍主要意义是高考,获得北京市教委颁发的毕业证。对于申请国外大学来说,没有影响。

03 加试

加试主要是指学校自己组织的笔试、面试。每个学校不同,本质不是择优手段,主要用来排差。笔试一般考英语和数学,难度不算大,真正被笔试筛选下去的人不算多。面试很重要,因为是实际的交流,可以体现优点,也可以暴露缺点。

但面试不是口语考试。今年650+的学生,两所顶级学校都没收,我问了原因,一查,都是面试时候表现实在太差了。一听这个,很多家长会觉得是不是英语口语不好?不是。中外教对于语言上的包容度都是非常大的,也理解初三学生答不上来。主要是孩子没有想法,无法回答一些基本的问题,例如为什么来我们学校?未来怎么规划的?对什么学科感兴趣?未来想要成为什么样的人?等等。

这里的逻辑是,学校在找合适的人。其他录取元素里,只有这个是真正体现国际的,也是唯一一个学校自主可控的。如果家庭理念不一样,或者孩子完全没想法,面试后绝对不能要。所以,想通过加试不仅仅是培训一下口语,是真的需要头脑风暴、认真思考以及家庭参与的。

以上就是《浅谈2022年北京公立学校国际部的内幕》介绍。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎在线预约咨询或者电话:4006-196-100。